目次

一、始めにひとこと

二、町民に歌われ続けている山名・赤松氏

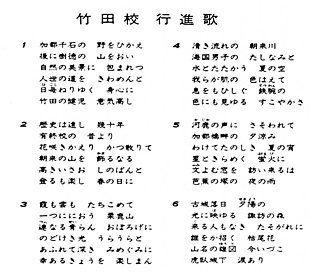

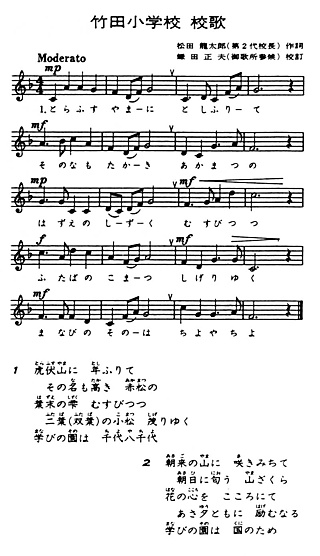

○地元小学校歌 ○運動唱歌

○利田山町民歌 ○和田山町音頭

三、歴史に生きる竹田小学校「城跡の庭」

○生き続けている歴史-写真資料

四、山名氏と但馬と竹田-そのあらまし

○山名氏の出自

○山名氏の基礎固めをした時氏

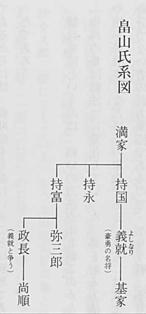

○山名氏系図(史料)

○山名氏の本拠此隅山城 ○生野町大明寺

○月庵に心酔した時義と時熈 ○月庵と老狼

○明徳の乱 ○豊岡市史「こぼれ話」

○嘉吉の乱-山名・赤松両氏の争い

五、応仁の乱と山名氏

○夜久野が原の合戦と「内藤塚」

○人間としての山名宗全

六、赤松広秀の民政と史跡竹田城址

○城跡をどう見るか

○山名・赤松両軍の供養塔建立

○赤松広秀と藤原惺窩「広秀を悼む和歌三十首」

○「看羊録」と「姜沆(原本はニスイ)」のこと

○広秀の民政

七、山名・赤松両氏結縁の町づくり

-観点を変えて考える。

○終わりのことば

参考文献

○兵庫県史 ○但馬史(石田松蔵著)。豊岡市史

○看羊録(姜沆) ○赤松を悼む歌三十首(藤原惧惺窩)

○城郭大系(新人物往来社)

○和田山町の歴史 ○朝日・日本の歴史

○生野町史

はじめに

山名・赤松両氏の交渉に関する事象をテーマにして書いてほしい。それは両軍戦没諸霊供養塔の開眼供養として小冊子を作りたいから--と、顕彰会からご依頼を受けたのが一月下旬であった。

三月末日までにまとめて下さいとある。

二か月あるとは言うものの年度末のこと故何かとせわしい。もちろんその実力もない。困ったことだと思ううちにも時間は流れていく。どうしょうかといらいらしていたある日、ふとこんなことに思い当った。

山名・赤松両氏抗争のくわしいことは、その道専門の学者におまかせしょう。幸いにも山名・赤松両氏に深い関係のある「史跡・竹田城址」のふもとに住んでいるわたし。「城と住民」との生きざまは毎日自分の眼で見ているし、わたしもその住民の一人ではないか。そのことを書こう。

そして、山名・赤松両氏の流れを汲む方がたに、一人でも多く知っていただこう。住民の血や肉の中には廃城となって四百年経た今日に至っても、脈々として生きつづけている山名・赤松両氏の願いを分っていただくことにしょうと、思い定めたのであった。

読み返してみると、すべてにわたって不十分であり不行届きであって忸怩たる思いでいっぱい。

でも、小学校教育にもとり入れられ、町民歌として町民合唱の場にもうたわれている事実を知っていただくだけでもうれしい。

両軍戦没諸霊の安らかに鎮まりまさんことを祈りつつ、執筆の動機を申し述べ、始めのひとこととしたい。

(平成二年三月)

町民に歌われ続けている山名・赤松氏

山名・赤松両氏は今も町民に歌われつづけている。

竹田小学校校歌の一番には「虎臥山に年ふりて、その名も高き赤松の」とあり、戦前の卒業生には一入なつかしい竹田校行進歌の六番に「古城落日夕陽の--山名の雄図今いづこ、虎臥城下涙あり」と歌われつづけている。

- 町民歌と竹田城跡 町の公式行事の時に合唱する町民歌。その一番には「古城さやかに吹く風も歴史を語るふるさとは」とある。ここにも山名・赤松は生きている。

- 町音頭と城跡

夏の祭りを始め色いろな催しごとに際して、歌っておどって幅広く普及しているのがこの和田山音頭。出だしの歌詞が「虎臥城に春風吹けば」である。

歴史に生きる「竹田小学校城跡の庭」

本校では三年がかりで、城跡のある古城山と学校とを結ぶ「城跡登山路」を造成し、平成元年秋には十三ケ月を要して全国でただ一つの「竹田城跡の庭」(縮尺二十五分の二)を竣工させました。この城跡は「山名・赤松両氏ゆかりの史跡」であり、ふるさとを愛しその歴史と文化に親しむ心を育てるために、地教委の助言もあり、子と親と教師による汗の「教育づくり」として取り組んだものであります。縄張りのすばらしさを示す城跡の石垣は、全児童が川原で集めた栗石でしっかりと支えられ、「南千畳」の一角には一人ひとりの「二十一世紀へのメッセージ」を収めたカプセルが、大切に納められています。

「二十一世紀の成人の日に、ぼくたちは必ず地球の各地からこの庭に集まって来ます」

「城跡の庭」は、ふるさとを愛する心の出発点であり、母校を巣立つ子らの心のふるさととして、永く雄々しく本校の庭にたたずまいつづけることでしょう。

生きつづけている歴史

-竹田城址の場合

竹田小学校庭に作られた竹田城跡の模型、-子と親と教師との合作による。

廃城になってから約四〇〇年。今なお住民は当時のことを語り継ぎ言いつぎして、今日に至っている。

山名氏の出自はどこか

山名氏は、新田義重の長男・義範が「上野国(こうずけのくに)山名郷」に所領を与えられた時から始まり、南北朝動乱に乗じて足利尊氏に従って活躍した。(上野国は今の群馬県。上州ともいう。)

やがて時氏が力をのばして、丹波国守護となったのが一三四三年(康永二年)のことである。

山名氏の基礎を固めた山名時氏

丹波国守護となった山名時氏は、領国の拡大をねらって一三四四年(康永三年、豊岡市新田・神美にまた

がる三開山城を攻略する。後醍醐天皇の建武の新政から十年目になる。このころから、山名氏と但馬との結び付きが出来てきたと見てよいのではないか。

山名氏の家臣団となった最初の但馬の武士は八木氏であった。

八木氏の本拠地「八木郷」は古代交通路を考えるとき重要な地点である。

このころ時氏は「因幡・伯耆・丹波・丹後・美作」五か国の守護をしていた。その一つ伯耆国と京都を結ぶ道が山陰道である。

但馬の山陰道筋の国人層を手に入れていたのが八木氏であり、山名時氏が、但馬において足がかりとしたのは、養父・朝来両郡であったと言える。

ここは、「日下部氏」が栄えた地である。養父郡の日下部氏の流れの中で、朝倉氏は越前国で栄える。養父郡では、八木氏がぬきん出る。

朝来郡の日下部氏の流れの中では「太田垣氏」がぬきん出て、両者は後に「山名四天王」の中に数えられた。

朝来・養父の両郷は京都への進攻路に当っているので、但馬を握る拠点となることはいうまでもない。

この地の国人を握ることに苦心した時氏の眼識は高かった。

山名時氏は、一三六八年(応安元年)家督を総領の師義にゆずった。

師義の代に入って、一三七二年(応安五年)山名氏は但馬守護となった。

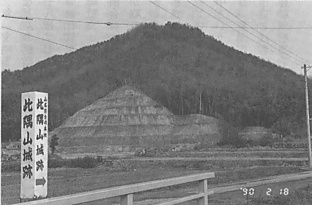

山名氏の本城・此隅山城(出石町宮内)

時義は出石町宮内の地に此隅城を築城した。此隅山は標高一四〇メートルで決して高い山ではない。が、出石、豊岡地方を眼下に見下す絶好の要地である。

城の西方には、日本書紀に書かれている古代但馬を開発したという「新羅の皇子・天日槍」を祭神とする但馬一の宮「出石神社」があり、豊臣秀吉が但馬征伐を行なうまで、山名氏の但馬支配の拠点であった。

特に山名時義の系譜が嫡流を名のり「但馬山名」として勢威を誇るのであるから此隅山城は「但馬支配の中核の城」とも言えるし、時義一族は山名総本家の地位を動かないものにした。

但馬山名初代の時義は、晩年をほとんど但馬で暮らし上洛しなかった。

但馬で病没したのが、一三八九年(康平元年)四十四歳の若さであった。

竹野町の円通寺に葬られている。

時義と月庵

-生野町・大明寺の座禅石

時義とその子「時熈(ときひろ)」は「月庸宗光」に心酔していた。

月庵が開基したという寺は但馬に三か寺ある。生野町黒川の「大明寺」山東町早田の「大同寺」竹野町須谷の「円通寺」である。

黒川は、先年関西電力の多々良木揚水発電の上部池ダムが構築されてから、一躍多くの人びとが出入するようになり、あわただしい趣きも見られるようになったが、「幽邃」さながらの土地であり、今もその自然は残っていて十分に当時をうかがうことが出来る。

大明寺には実に明朗闊達な住職がいらっしゃって、寺の歴史について興深く語って下さる。わけても「月庵坐禅石」の話がおもしろい。それは、月庵が座禅を組んで瞑想三昧、ひたすら求道の行をなさっているところへ、老いた狼がやってくる。よくよく見るとのどに骨を立てて苦しんでいる。老師が骨を除いてやられると老いた狼は大よろこび。

老師、狼に申されていわく。「今後はこの人里近くに出没して住民を恐れさせてはならないぞ。早く去れ」と。老いた狼は再びこの近くに来ることはなかったという。

座禅石は、当時をもの語るかのように、今も庭前に昔の姿そのまま嘱、残っている。(写真を参照されたい)

(補記)

月庵和尚が座して悟りの道を求めたという座禅石は、もとあったところが関西電力揚水発電のダム築堤工事地となったため、写真のように、現在は開山堂の横に移して安置されている。

明徳の乱

-お家の事情というもの

山名家の本流である「師義」の家の後見役に時義がなった。これは師義の直系の子「満幸」や、時義の兄である「氏清」にとって、心おだやかでないものがあった。

一方将軍足利義満は、かねてから守護大名が強大になることを恐れ、その勢力の増大しないよう考えていた。

山名時義の死後を受けて二十三歳の嫡子,「時熈」が山名宗家を継いで但馬守護となり、弟の「氏幸」が伯耆の守護となったが、それに不平不満を持っていた一族の山名満幸・氏幸らとの内紛を利用して、将軍義満は、「一族同志の争い」にうまく持ちこんだのである。

一三九一年(明徳二年)のことで、世にいう「明徳の乱」である。氏清は討たれた。

結果的には山名時熈がわの勝利とはなったが、一族が相争ったため、時義の時代には、十一か国を占め「六分一殿」(ろくぶのいちどの)と言われていた強大な山名の勢力も落ち目となった。

ここにおいて、将軍義満の考えた山名同族を戦わせて勢力を削減し、終局的には「足利を固める」という作戦は、ある程度成功したといえよう。

足利時代のヒーロー山名持豊(宗全)と領国の但馬

時熈が死去するとその後継者は「持熈」であった。

ところが時の将軍「義教」は陰険な性格であったらしく、持熈が幕府への出仕を怠ったとして弟の「持豊」を立てた。

時熈の死によって、持熈と持豊との兄弟争いがあることは当然予想された。

持豊が父の時熈の三回忌を京都でとり行った直後、持熈は反乱を起こしたが、弟の持豊に滅ぼされてしまった。持豊は、ここにおいて山名宗家の主となった。

山名宗全その人である。一四三三年(永享五年)三十歳の働き盛りであった。

豊岡市史によると、山名持豊(宗全)が領国の但馬に下向したのは、記録の上では三回あるとしている。

そしてすべてが「播磨出兵」に関係していた。

第一は、「嘉吉の乱」に際して、播磨の赤松満祐を背後の但馬から突こうとして一四四一年(嘉吉元年)七月、京都から但馬へ下向したときである。京都を経て但馬生野より播磨に入り赤松満祐を討っている。

第二は、一四四四年(文安元年)十一月、先の嘉吉の乱の論功行賞に不満を持ち、赤松満政を攻撃しようとして再び但馬に入った。

生野の真弓峠から播磨に討ち入り、目的を達して文定二年六月京都に凱旋している。

第三は、一四五四年(享徳三年)に播磨の赤松再興問題に関連して、将軍・義政の怒りを買い、但馬に在国して上洛するなとの追放令を受け、十二月六日に但馬に行き、一四五八年(長禄二年)まで「四年間但馬にいた」ことである。

持豊は嫡子の教豊に家督をゆずって隠居し、代りに持豊の子、教豊・是豊・勝豊そして孫の政豊が京都に出仕している。

この在国中に持豊・教豊らは、播磨国に攻め入り「赤松則尚」を討っている。

右に見るように、持豊が低馬に下国したのはすべて播磨の赤松氏のことに原因している。

山名氏はかって播磨国を所持していたが、「明徳の乱」で播磨を失ってから「播磨国回復」は山名の悲願であった。気候温暖で地味の肥えた播磨国は、領主にとって何としても魅力であった。

但馬に下った時の持豊の居所は、戦時においては此隅山城であり、平時には「豊岡・九日市」の居館を守護の在所としていた。

此隅城跡(出石町宮内)

山名時義は、「此隅山」に築城した.写真で見るごとく高い山ではないが、戦略的に見て絶好の場所。

後山名宗全はこの城を戦時の拠点とした。

此隅山の頂上には、やや広い削平地があり、東がわには階段状の削平地が残っている。

石垣はなく土塁の城であったのだろう。中世の山城としては貧弱である。「六分一段」の山名氏の城としても小規模すぎると言える。

山名宗全のまち。豊岡・九日市。

豊岡と言わず足利時代史のヒーローは、いうまでも・なく「山名宗全」である。

幕府の重職として、日ごろは京都にいた宗全であるが、主として播州の赤松氏と争って軍勢をもよおすときや、将軍義教を殺し(嘉吉の変)宗全との戦いに敗れた赤松氏が、ふたたび復活しょうとした時、将軍義政をののしり但馬に退去させられた四年間は、但馬山名氏の在所である豊岡・九日市に在住していたのである。このことからすると、豊岡こそが「山名宗全のまち」なのである。

但馬山名氏が在所を出石(此隅城・有子山城)に移したのは、史料から言って但馬山名氏後半のことである。

宗全は応仁の乱の一方の将として知られているが、一四七三年(文明五年)の死の前年には色いろの風評が立つなど乱の終結には心を痛めている。

三月十八日、七〇歳での死は

「東寺執行日記」「大乗院寺社雑事記」「実暁記」「見聞雑記」「鎌倉大日記」「和漢合符」「応仁記」「大乗院日記目録」

などが取り上げているが、歴史上の人物の死が、これほど多くの史料に報じられているのは、他に例を見ないほどである。

宗全が、いかに重要人物であったのか、しかも、応仁の乱中という時期もあってのことと思われる。

(右は、豊岡市史編集委員・山口久喜氏の書かれた「市史こぼれ話」の署名入りの文中から取材させてもらった。)

嘉吉の乱と山名持豊

国内支配を強化するため守護大名を助けた幕府も、

大名の勢力があまりに強くなり過ぎて力の均衡が失なわれそうになると、それを防ぐための方途を実行した。

六代将軍「足利義教」は気性の激しい人で「悪将軍」と言われ、有能な武士九十名を処罰して「万人恐怖」とも称せられた将軍であった。

強い断圧に対しては、より強い反作用があることは歴史の示すところである。

守護大名「赤松満祐」も播磨国を奪われる心配をかねてから抱いていた.一四四一年、嘉吉元年六月二十四日、こともあろうに赤松満祐邸で酒宴たけなわの時、かねてからこのことをたくらんでいた満祐の指図により、部下数人の手によってあっけなくも将軍義教はその場に斬り殺されたのであった。

クジ引きに当って将軍になったと言われていた「クジ将軍」の末路である。

赤松氏の分国、備前・播磨・美作の国はもと山名の分国であったが、明徳の乱で失ってしまった。「山名」ししむと「赤松-は、侍所四職のそれぞれ(山名・赤松・一色・京極)として対抗意識が強かった。

将軍義教殺害事件は、あまりにも突然のことで幕府方は為すすべを見うしない討手も出さずぼう然たるありさまであった。侍所の山名持豊に追討の命が出されたのは事件の役、十数月も経ってからであった。

持豊は山陰道の総大将として赤松満祐軍を攻撃した。赤松軍は生野峠付近を陣地として構え、山名軍もまた丹波から朝来郡に攻め来り生野峠を中心に攻防戦を展開した。

朝来の地は時熈以来、山名にとってなじみが深い。

山名軍は力戦よく赤松軍を攻めて瀬戸内まで攻めこみ城(き)山城.(木(き)山城)を包囲した。満祐は万策つきて城を枕に自殺、放火した。乱を起してから三か月、山名持豊軍の全面的勝利であった。

満祐は国人層を確かと味方に付けることなく戦いに臨んだが、その協ガを得ることが出来なかったのが敗因であったと考えられる。

京都に凱旋した持豊は、満祐討伐の第一功労者として赤松の旧領のほとんど大部分を手に入れて「播磨守護」となり、播磨・備前・美作三か国の赤松氏遺領を受け継ぎ、山名一族の領国は、但馬・因幡・但者・石見.美作・備後・備前・播磨・安芸・伊賀の十か国となり、持豊自身もこの中の八か国を分有した。

かっての明徳の乱で失った勢力の大部分を回復したのである。

この時、持豊三十八歳。得意の絶頂であったであろう。

持豊が一応播磨の乱を平げその武勇に反抗するものがないことを示しはしたが、持豊への恐れをいだいている人たちは、何としてもその勢力を削減しょうとする。それには、山名氏によって滅亡させられた「赤松氏再興問題」を利用しようと考える。その再興の地はどうしても故地である播磨において起きることになる。

こうして「反山名運動」は「赤松再興問題」であり、三回に及んでいるとされる。

特に「第三次赤松再興計画」は、「細川勝元」の指図によるものとして、山名持豊をしてひどく怒らせている。

応仁の乱と山名氏

東洋史の泰斗、内藤湖南氏

「近代日本を理解するには、応仁の乱以降の歴史を知らなければならない」とされたが、「朝日百科・日本の歴史」の所載による、横浜市大助教授・今谷明氏の研究によると次のように発表されている。

「日本史を真っ二つに割るほどの重大な画期に位置する応仁の乱」とは、一体どのような内乱であったのだろうか。

数ある内乱のうちでこの乱ほど目的・意図がはっきりしないわかりにくい内乱も珍しい。

NHKのテレビドラマなどでも応仁の乱が題材になったことは先ずない。と言われてみるとなるほどその通りだと思う。

人気のない内乱ということであろう。

内乱にけ高い理念がない。将軍義政は酒宴に明け暮れしている。英雄と悲劇の主人公も表われない。

不人気の内乱に対して、今谷助教授は種々考察されているが、その成果をふまえて簡単にまとめてみる。

山名氏は「嘉吉の乱(前述)」の手がらによって、播磨・備前・美作三か国の赤松氏の遺領を継ぎ、これまでの但馬・因幡・伯耆・備後・安芸を加えで八か国の分国を持つ有力守護となった。

対する細川氏も、摂津・和泉・丹波・備中さらには、淡路・讃岐・・阿波・土佐の八か国を所有する守護となり、この両守護家が瀬戸内海の制海権を両分する形で対立することになっていった。

やがては、幕政の主導権を握るのは、山名宗全か細川勝元かという状態になって行くのは当然の成り行きであった。

以上が、乱勃発までの幕政の背景である。

このように政情は混乱し、山名・細川が対立していったことが乱の誘因となったが、「直接的原因は、畠山持国が一四四九年(宝徳元年)管領と山城国守護とを兼ねる」ようになり、二十年近く畠山氏が世襲した。

しかし、持国の死後は後を継いだ実子「義就」と猶子(養子のこと)政長との内訌(うちわもめ)が激しくなっていった。

「畠山義就」は東軍の「赤松政則」と並称される豪勇の将であり名将であった。持国の妾腹であったことがわざわいをして政長がかつぎ出された。

この畠山氏の内紛に際し、細川勝元は終始「政長」を支持した。

山名持豊は「義就」の才幹に注目して「義就支持派」となる。

その他、将軍義政の実子「義尚」の誕生によって、義政の後継者と決めていた「義視-義政の弟」との反目、将軍の決断のなさや無能も乱の一因であった。

(従来は上記が乱の原因であるとされていた。)

主因は畠山義就・政長の争いにそれぞれ加担する山名・細川両守護の競り合いであった。

一四六七年(応仁元年)正月、政長は京都上御霊社境内で義就軍に戦いをいどみ、ここに前後十か年に及ぶ戦乱の火ぶたは切って落とされた。

緒戦は山名軍が優勢、勝元は地方で反撃に転じた。

また細川勝元は勇将「赤松政則」に播磨・備前・美作の三か国を衝かせて山名軍を牽制するなど、両軍は各地にわたって虚々実々の戦いをくり広げている。

東軍(細川軍)十六万、両軍(山名軍)十一万という大軍に誇張があるとしても「傭兵集団」が主要戦力であるからには、長期間を京都にいることは無理であったであろう。

傭兵集団というのは、戦いの方法が南北朝このかた「歩兵の集団戦法」に変化していった。馬を射る方法や槍を多用するなどはその象徴である。さらには武士身分でない者の武力集団であるので、ゲリラ戦・不意討ち・待ち伏せなどを得意とした多人数の歩兵部隊であった。

一四七三年(文明五年)には総帥の山名持豊と細川勝元が相いついで死去、厭戦気分がみなぎった。

山名持豊の孫である「山名政豊」は、両軍の和平に力をつくし、将軍家から山城守護に補せられるや、勝元の子「政之」との間に和平の議がまとまった。

夜久野原の合戦-内藤塚のこと

応仁の乱において利田山町臼井では「内藤塚」で知られているように、山名・細川両軍の間で激しい戦いが行なわれた。

一四六七年(応仁元年)五月下旬の戦いから戦局は大きく進んだ。東軍は不利で西軍が有利に戦いを進めたというわけである。

ところが播磨では、赤松の一族である赤松政秀が「赤松遺臣」を手なづけ多くがこれに従った。旧領を回復した政秀は、置塩城を本拠として追い討ちをかけに領美作を奪回してさらに備前まで進出した。

この作戦に応ずるかのように細川方は「地方撹乱」(正しくはこうらんとよむ)をねらって、分国の丹波から持豊の本拠但馬を強襲した。粟鹿・磯部を始め夜久野原一帯は、細川方の長九郎左衛門・内藤孫三郎・疋田夜久ちの軍で満ちみちていた。

このころ山名の守護代は太田垣土佐守で、竹田城を預かっていた。嫡子、新左衛門宗朝は京都へ応援に行ったまま帰郷していなかった。竹田城の留守居は次男の新兵衛尉が守っていた。長・内藤らが丹波・但馬国境に侵攻したことを知ると、直ちに夜久野が原・東河に打って出て、三月二十日新兵衛尉は片木山城守らと徹底的な大勝利を得た。

内藤を討ったのは、新兵衛尉の家来、中路八郎三郎であった。

和田山町白井の「内藤塚」と伝えている小高いところには、石仏が数個立ち並んでいる。内藤兄弟を葬ったところと言い伝えてきている。

山名持豊はこの勝利を聞いて大いに喜び、将軍義満から賜わった「御賀丸」という太刀を新兵衛尉に、感状を八郎二郎に与えている。また太田垣光景の墓と伝える寛正六年(一四六五年)の石碑が常光寺にある。

山名宗全という人

応仁の乱で西軍の総大将となった「山名持豊-宗全」は「昆沙門天」の化身ともうわさされ剛勇な武人であった。

現婁主義を主張する実力者でもあって、ついに管領細川勝元と応仁の乱で争った。

宗全はすぐれた武将であるとともに、和歌や連歌をたしなむ文化人でもあった。また、仏心も厚く京都南禅寺に塔頭「真乗院」を建立し、香林和尚を開山とし朝夕の礼拝も怠ることがなかった。

近年、朝来郡朝来町上岩津の真言宗「鷲原寺」(通称わしはらでら)に持豊が寄進したという十二神将が発見された。

彼の信仰心の表われであるとともに、朝来郡との関係の深さを物語っていると言えなくもない。

一、今見る竹田城跡の構え

竹田城跡は、JR播但線竹田駅の西側にそば立つ「古城山」(海抜三五三メートル。朝来郡和田山町竹田)の頂上に築かれた「中世の山城」である。史跡に指定されている。別名を「虎臥城」(とらふすじょう)と呼んでいる。というのは、東方の小高いとごろから眺めると、南を頭

P34赤松系図部にして北方に長ながと伏せている虎の姿態に似ていることから、だれ言うとなく言い伝え言い習わしてきたものと思われる。

頂上の縄張りは、東西約一○○メートル、南北は約四〇〇メートルもあって、天守台・天主曲輪(くるわ)・二の丸,三の丸・北千畳・見付櫓・平殿・花屋敷・東の丸・南千畳と堂々たる構えが現存し、かっての日の偉容をもの語っている。

またこの城は、山名宗全の築城になるものと言い伝え、完成するにはほぼ十三か年を要し、一四三一年(永享三年)から一四四三年(嘉吉三年)までかかり、多くの農民が使役として動員され農地には小松が生えたと伝えられてきた。

ところで、最近専門家の研究によると現在我われが眼の前に見る壮大な遺構は、織豊政権成立当時、つまり「天正末期から文禄・慶長初期に築かれたもの」と決定づけられてきたことである。それは次のような理由による。

- 宗全のころに築かれた城塁は、どことも土塁や濠が主で、竹田城跡に見るように整然として大規模な縄張りではなかったし構築ではなかった。

- 竹田城跡の石積みは「古式穴太(あのう)流」の「野面(のずら)積」である。

この様式の最初の城は目「安土城」であり、安土城ならびに竹田城の修築をそれぞれ数か年にわたって手がけた。穴大流家元の粟田万喜三氏は「竹田城は、私たちの先祖が積んだものにまちがいありません。安土城を積んでからやって来たものです」と明言されている。

だとするなら一五八○年(天正八年)以降ということになる。

もっとも、織豊時代以前の山城の構築として、山名.太田垣氏の手になるものと考えられる立派な「たて堀」や「砦」が残存し、現城跡より北へ二五〇メートルほど行った、通称観音寺山には、とりでやたて堀が雑木林の中にはっきりと残っており、山名時代をしのばせるのに十分である。

二、竹田城跡の見どころ

竹田城跡の歴史的詮索はしばらく置いて、この城の見どころをズバリと申し上げたい。

ここ三、四年前から城跡に杖をひく人が本当に多くなってきた。

土曜日曜などは四季を問わない。若い男女が一番多いが年配者も少なくない。

クルマに乗っての人が多いが歩いている人も結構あ。

城址から何かを求めようとしている人は顔付きでそれとわかる。いいことだと思うしうれしい。

「どんなところか一度登ってみたい」と思ったら迷うことなくすぐそのまま登ることだ。危険なところはない。風化作用による小石の落下には注意していてほしい。歩くことだ。

山道を歩一歩ともの思いながら登る、などは何ものにも代えがたい最高の喜びである。しかも歴史の色濃くしみこんだ道ではないか。

竹田駅うらからの古道は少々きついが、若者向きであり、歴史の小径でもある。比高一五〇メートルぐらいだから上り坂だと言ったところで問題ではない。

もう一本の道は大字竹田の南端・町はずれから、JRの線路を越えて舗装された一本道の城山道をまっすぐに行けばよい。中腹には新しく駐車場が完成した。

目忘れずにぜひ合掌してほしいのは、駐車場の西がわに、五月末完成予定で「山名・赤松両軍陣没諸霊供養塔」が美方郡村岡町・山名寺住職吉川広昭師のご奔走で建立される。

山名・赤松の両軍が恩讎讎(おんしゅう)を越えてまつられる浄地に手を合わせてほしい。恒久和平こそ万人の願い。供養塔こそ、そのシンボルであるのだ。

城跡にたどりつけば眼下に展開されている景観を時間をかげてゆっくり楽しんでほしい。前方の粟鹿山をながめ直下の町並みを見る。右に左に展望が眼にこころよい。播但線と平行して円山川の清流が北へ流れ「竹田千軒城下町」ともではやされた人家が建ち並び

歴史を秘め一た面影を残している。

竹田城跡の見どころは「石積みの美しさ」にある。

穴太流野面積の見事さである。一にも二にも石垣に注意してほしい。しかし、石積み技法が始めから分かるということは無理なはなしで、時間をかけて見ていくうちに、少しずつ分るようになるものだ。

たとえば、花屋敷と言われている一郭から仰ぐ重畳たる石積みの重厚にして荘重なこと、南千畳に立って一望する石塁の壮大にして変化に富むすばらしい遠望は「石積みの饗宴」とでも言えようか。

三、城の歴史をさぐる

竹田城は、但馬国の守護大名であった山名宗全の家臣で、この土地の土豪であった太田垣氏の居城であると言われている。

太田垣氏は但馬生えぬきの国人であったが、一四世紀の中ごろ関東上野国から来た山名氏に臣下の礼をとるようになった。

山名宗全は、一四四三年(嘉吉三年)初代城主として太田垣光景を配し、一五八○年、(天正八年)羽柴

秀吉の但馬攻めで太田垣氏による竹田城支配が終わるまで、景近・宗朝・宗寿・朝廷と五代続き、約一四〇年間の太田垣支配の時代であった。

一五六九年(永禄十二年)八月織田信長は羽柴秀吉に但馬攻略を命じた。但馬十八城はたちまち落城し、守護・祐豊は堺へ身をひそめた。信長は生野鉱山に対し発言権を確保しておきたかったのだ。一五七七年(天正五年)十月秀吉は、毛利氏上洛の行手をとどめるため要衝としての竹田城占拠を必要とし、第二回目の但馬侵攻作戦。十一月岩州城を、ひきつづいて竹田城を攻め落とし異母弟小一郎秀長を城代として入れた。

一五八○年(天正八年)五月、秀吉は鳥取城を中心とした因幡攻めを敢行する途次、秀長に再び但馬攻略を命じ反信長勢力の一掃をやらせた。山名祐豊の居城であった出石城も(有子山城)落城し、室町時代以後続いた守護山名氏の嫡流はここに終わった。

一五八○年(天正八年)竹田城主には、秀吉の部下「桑山重晴」が任じられた。治政五年、重晴は和歌山

城主に栄転し後任として今も敬慕されている「赤松広秀-広英とも書く」が最後の城主となった。

広秀は竹田に移住してからも「斑鳩寺」の鵤(いかるが)の太子を厚く信仰している。その境内には、赤松父子供養塔が建てられている。碑文は次のごとくである。

赤松政秀・赤松広英侯 供養塔 兵庫県知事 金井元彦書 竜野城主 赤松政秀 文武の誉高くその子広英、また文雅の才あり藤原恨窩と善し 朝鮮の役に捕虜となりし大儒姜沆(きょうこう)の三人伏見の赤松邸に於て慶長三年九月より一年有半四書五経の訓点刊行を企て戦乱の世にはじめて文芸復興の烽火をあげ但馬竹田で仁政を布(し)き名君として慕われしが関ケ原の戦に石田三成に味方し家康の怒りにふれ慶長五年十月二十八日鳥取真教寺で自刃年三十九 赤松氏は悲しくも断絶した 斑鳩寺の鐘楼は国宝三重塔を創建した父政秀の遺志を襲ぎ竹田より寄進したものである ここに有縁の士相寄り政秀広英父子の霊を弔いその文化的遺業を永遠に顕彰するためこの碑を建立する 昭和三十八年十月建之 東大教授文学博士 阿部吉雄 他七名

(七名の中の一人に、元竹田町長足立荘太郎氏がはいっている。)

竹田城主「赤松広秀」の無二の親友は程朱の学をきわめ、儒学をもって家を成し民間の大儒として名高い「藤原慢窩」である。

慢窩は「赤松氏を悼む和歌三十首」を書きあらわし、広秀の死を悼んでいるが、その書き出しの一節がこうである。

「赤松左兵衛佐(さひょうえのすけ)広通は、ゆかりあるぬしにてもとよりしたしかりけるが、一とせ世の乱れしとき、亀井の何がし、しこちことによりつみなくて切腹せしが、年比(ごろ)ひめおきし書物など形見(かたみ)にのこして、文いとねんごろに書きおくりけるをみて、

かくばかり 終りただしき筆のあとを みるかひもなく乱れてぞ思ふ

(解釈)

赤松左兵衛佐広通は、わたしと縁故の深い人物であり、昔から親しくしていたのだっだが、ある年、戦乱の起きた時、亀井の何某という者のざん言にあって、罪もないのに切腹した。

長年秘蔵していた書物などを形見に残し、ねんごな手紙を、わたしのもとに書き送ってきたのを見て、次のように歌をよんだ。

死にのぞんで、とりみだしようすもない端正な筆跡を見て、せっかくの文字も涙にかきくれてしまうほど、わたしの思いは乱れる。と。

これによっても広秀がどんな人物であったかが推察されると思う。

広秀は赤松氏の支流ではあるが播州龍野城主・赤松政秀の次男である。

一六〇〇年(慶長五年)九月に「関が原の役」が起きたが、広秀は西軍に属し石田三成方として、丹波の田辺城に東軍「細川幽斉」を攻めた。西軍が敗れるに及んで、広秀の軍は竹田に引き返したが、鳥取城を攻めあぐんでいる亀井滋矩から「鳥取攻めを援助してくれるなら、西軍に組みした罪をゆるしてもらえるよう家康に頼むから」との、亀井の言に動かされて鳥取に出兵し功を立てた。

たまたま鳥取城下は出火によって多くの住民が困窮したが、家康の詰問と亀井のざん言によって罪を一身に負わされ、慶長五年十月二十八日鳥取真教寺において自刃した。年齢三十九歳であった。

鳥取市湯所町「赤松八幡宮」の地に葬られている。武人としての広秀は、また政治家としても文化人としても一流の人士であった。

当時有名な儒者「藤原幌窩」と親交があり、龍野市「景雲寺跡」は両人が青春の血を湧かして勉学に精励した遺跡である。

朝鮮の大儒「姜抗」(きょうこう、かんはい)が、朝鮮の役において藤堂軍にかんはい捕われて捕虜となり滞日中、広秀は四書五経について教えをこうていたのであるが、姜抗の日本見聞録とでもいうべき「看羊録」を書いている。

秀吉・家康を始め多くの人物批評など、実に興趣つきない記録といえよう。

また養蚕業を振興し、税の減免をはかるなど民政の面にも努力したことなど、今に語り伝えて深い影響を与えている。

まことに「山名宗全」が着手して播いた竹田城という種子が、直臣太田垣五代によって成長し「赤松広秀」に至って実を結んだという事実は、「恐怖」と「格闘」の中世における一服の清涼剤といえる。

山名・赤松両氏結縁の町づくり

-観点を変えて考えてみよう

「城と人間」が共存していて訪れる人びとの心をとらえて離さない、そこに住んでいる人たちも「わが町だ」という誇りを持ち「産業の振興」と「文化行政」が一体化していることを願っている、そうした町はないものかということである。

「的(まと)」を兵庫県にしぼった。そして二十一世紀をよりよく生きるための町発展の手がかりを見つけたい、そうした考えに基づいて次の一市二町をあげてみた。

それは、「出石町」「篠山町」「龍野市」である。

出石此隅城と龍野城とは、竹田虎臥城と深い人間的つながりがあるのも何かの奇縁であるが、この一市二町の共通点を次のように言えないだろうか。

- 第一はともに「城下町」であること。

- 第二ぽ「鉄道から離れ」ていること。

- 第三は「人物が多く出ている」こと。

- もう一点は「特色のあるものを持っている」ことである。

城下町として歴史の重みに耐えて今日に至り、わけても、鉄道から離れている事実は、色いろな事情があったにせよ町政推進に当って苦難の多い道のりであったと推察する。今やクルマ時代の到来によって、さほどなことでなくなり、考えようによってはそのマイナスを逆手にとって、今日の実力をもたらしたといえなくもない。この点、大切なポイント。

人物輩出については、出石町には加藤弘之・斉藤隆夫氏などがあり、文教・政治方面に活躍された日本的存在であった。藩主・仙石政辰(とき)は一七七五年(安永四年)学問所を「弘道館」と名づけ、学問を奨励した。但馬文化発祥の地である。

篠山町は軍都として栄え本庄繁大将などが出た。

龍野市は哲学者として三木清氏、「赤とんぼ」であまりにも有名な三木露風氏などが出ている。

最後の特色あるものとしては、出石町では「出石焼」と「出石そば」篠山町では「ぼたん鍋」に「デカンショ節」そして伝統ある「春日能」龍野市の「醤油」と「そうめん」は今さら説明もいらないだろう。

これらの市町の町づくりで痛感することは、「物と心の調和」のとれた町政を目ざしていることだ、金銭であがなえないものを長年かかって蓄積してきている。質の高い内容ある暮らしこそ町民みんなの願いである。二十一世紀は「日本海時代」だというが、生野・和田山・八鹿・豊岡は「山名の線」でつなげる。生野を仲介として播磨へ、つまり「赤松の線」で、南北が結縁できる。

それぞれ市・町の個性と伝統を生かした地場産業を発展させ、優良企業を導入して町勢に活力を与え、天与の史跡や自然を生かし、文化活動を盛り上らせた「定住圏構想」の実現を心から期待する次第である。終わりにひと言。城址の一木一石には山名・赤松両氏の霊魂がこもっていることを思うとき、顕彰会の初議によって「両軍陣没諸霊供養塔」が建立され、長く慰霊の儀が執行されることは、まことに時宜を得たことと考える。

「徳政相論」という有名な事実がある。国民はいつの場合でも「平和を求め」ている。

こい願わくば「供養塔建立」が「世界平和」への一歩前進の一里塚になりますように。

添付ファイル:

| ぺージ情報 | |

|---|---|

| ぺージ名 : | 寺報・書籍/山名赤松研究ノート/1号/歴史は生きている |

| ページ別名 : | 未設定 |

| ページ作成 : | admin |

| 閲覧可 | |

| グループ : | すべての訪問者 |

| ユーザー : | すべての訪問者 |

| 編集可 | |

| グループ : | なし |

| ユーザー : | なし |